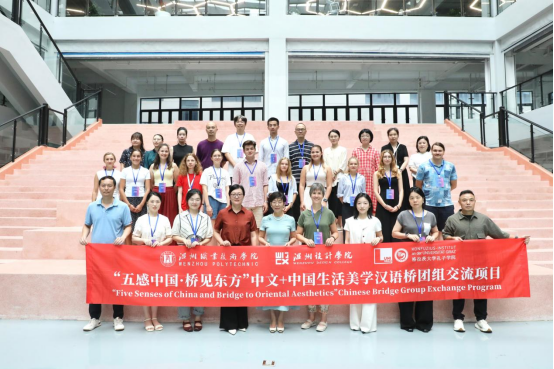

近日,由教育部中外语言交流合作中心支持、温州职业技术学院设计学院(温州设计学院)主办的“五感中国·桥见东方”中文+中国生活美学汉语桥团组交流项目顺利举办。来自奥地利格拉茨大学孔子学院的12名师生,在北京与温州双城间展开了一场跨越千年的中国生活美学解码之旅。

在温州,奥地利格拉茨大学孔子学院的师生在温州设计学院省级美育实践体验基地,开启为期10天的“职教+中文”沉浸式学习。“五感中国·桥见东方”汉语桥团组交流项目开营仪式上,温职院副校长王志梅指出,项目以汉语为基因、美学为语境、五感为桥梁,通过“衣食住行艺”中国生活美学五大板块为切入点,创新性构建“技能实操+语言浸润”语言学习模式,让学员自然而然地熟悉专业汉语表达,并期待以此次项目的美学实践为契机,深化中奥青年文化交流,以温州为窗,助力世界青年读懂中国。

项目开设了中国传统服饰文化专题课程及“蓝染”“螺钿工艺”“汉服立裁”等主题实训工坊,学员们深入学习基本操作汉语标语与“量体裁衣”等实用性词组表达,结合实物理解服饰与形制中的文化意蕴,体悟“无规之规”的中式美学与“精雕细琢”的匠人情怀,并亲手制作发簪、蓝染方巾等,将东方之美物我相容。

学员们通过“以茶会友”特色主题课程学习汉字结构与礼仪表达,感知“和”文化内涵;亲手制作中国传统食物“饺子”、温州地方特色“鱼圆汤”,进一步了解中国饮食文化。“好次西好次”,奥地利小伙李迪全程不停地说着“地道”的温州方言,引得满堂喝彩。

项目创新性采用层层递进的“术语→实景→技能”三阶教学方法,将特色案例赏析与节点分析融入专题课程,帮助学员们理解“亭”“台”“楼”“阁”等中国特色传统园林建筑术语。在“东方诗之岛”江心屿的实境游览中,学员们领略“天人合一”的传统人居美学;在“一榫一卯”实训工坊,通过制作筷子与榫卯节点,解码传统园林建筑的“严丝合缝”和匠人的“精益求精”。“当我的榫头最后一次完美嵌入卯眼,好像突然有点理解‘匠心’这个词到底意味着什么。”学员中年纪最小、年仅18岁的成员刘雯(Emma Schindler)感慨。

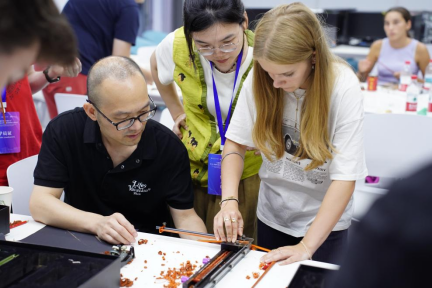

了解了“温州四区”的中文表述后,学员们实地探访温州龙头企业——红蜻蜓鞋业有限公司及其鞋业博物馆,在跨越七个朝代、绵延五千年的鞋履珍品中,感受中国鞋文化的演变脉络。在企业的品牌馆与科技馆的透明工坊内,学员们认真观察工匠们的制作过程与现代化生产手段,加深对温州特色鞋产业的内涵理解;在校内现代化工坊,教师指导学员们借助数字孪生实训平台,操作激光设备投入皮革切割实战。从软件设计图案到激光精准切割、修边打孔,学员们屏息凝神,感受皮革的天然肌理与现代科技的精密融合。

拿起毛笔体验书法,在纸上绘出“出淤泥而不染”的荷花,并签下自己的中文名字;跟着老师学武术招式,体会中华功夫刚柔并济的力量;体验温州地方瓯塑,动手制作寓意吉祥的“柿柿如意”作品;甩出水袖“云手”,眼眸流转中体验瓯剧的抑扬顿挫与“未成曲调先有情”……学员们亲手触摸中国传统文化及温州地方特色的多元面貌。“很震撼!每一项活动都让我了解了中国的更多面,真是让我充满惊喜和意外!”学员们纷纷感慨。

结营仪式上,奥地利学子们重温了14天的点点滴滴,学生代表Emma Scheidl、Michael Thomas Junker分别分享感言,“此次温州职业技术学院设计学院设置的精彩行程与课程,不仅让我们学到了中文,更感受到了中国别样的传统技艺与中国人民的友好。”双胞胎学员Lena Taibinger和Julia Taibinger还自发制作了一段视频,表达他们在此次行程中的难忘回忆,并在社交媒体上发布传播、获赞破万。当11张结营证书发到11名学员手中,标志着跨越山海的文明对话结出硕果,奥地利格拉茨大学孔子学院的师生代表不仅提升了中文水平,增进了对中国生活美学及传统文化的理解,更在心中种下了一颗文化交融的种子。

这场“汉语桥”夏令营,是一次跨越亚欧的相遇,更是一段未完待续的约定。未来,温职院将持续深化“中文+职教”场景化教学模式,让中国文化与中国生活美学走进更多海外课堂,让职教出海扬帆起航,让更多国际友人参与这场永不落幕的文化之约。

相关链接:https://wdapp.wzrb.com.cn/app_pub/xw/ww/202508/t20250811_564500.html?docId=564500